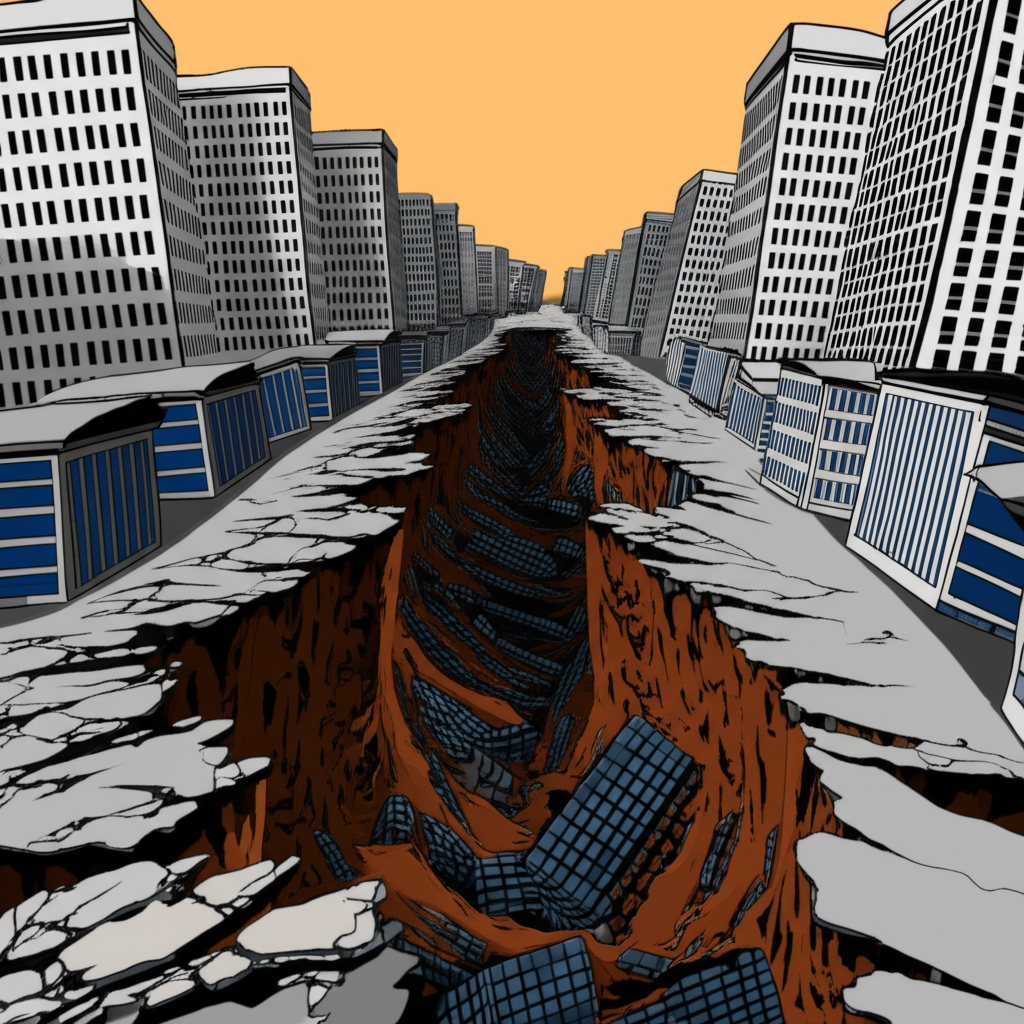

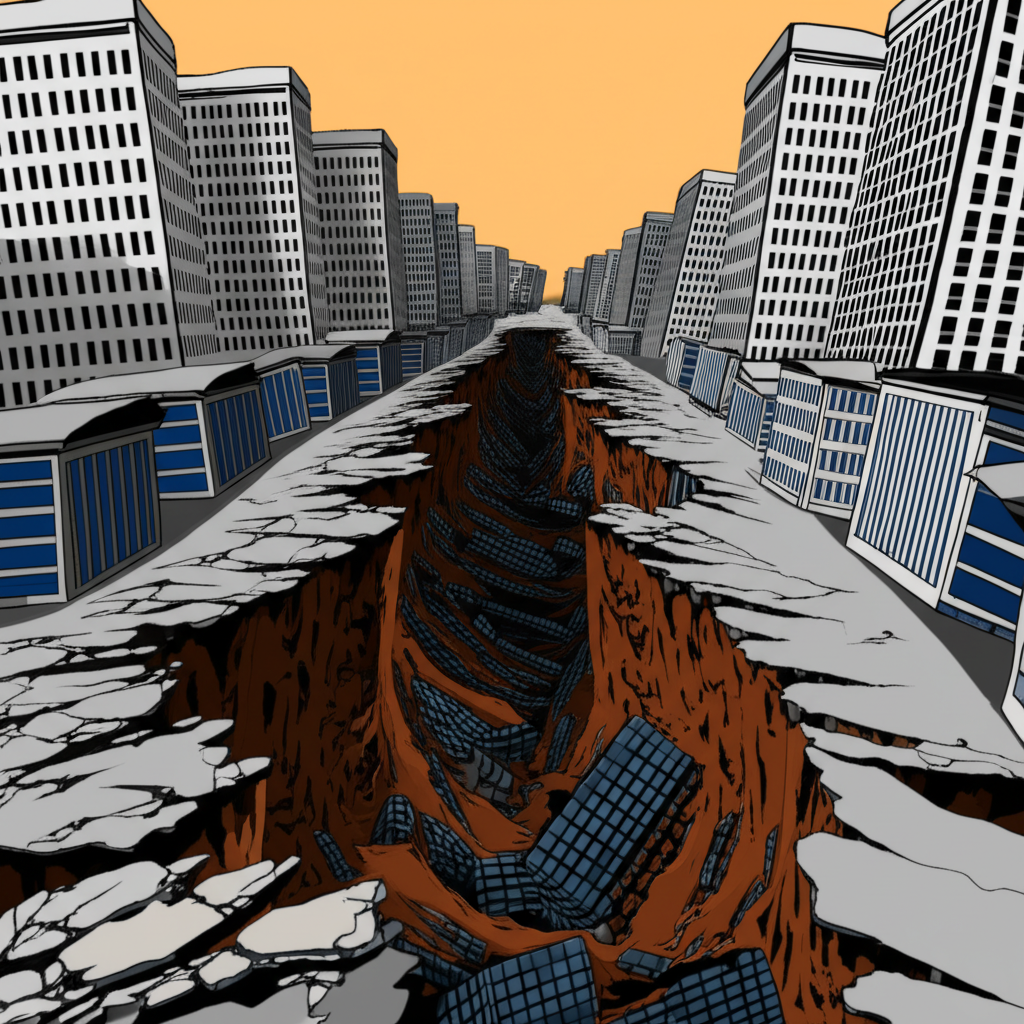

當巨震來襲:俄羅斯強震引發海嘯,我們的城市安全嗎?

2025年7月30日,一場芮氏規模8.8的強烈地震在俄羅斯堪察加半島外海發生,不僅震撼了當地,更迅速引發環太平洋地區的海嘯警報,讓各國民眾繃緊神經。 這場強震不僅讓我們再次意識到大自然的力量,也促使我們思考:面對這樣的地震威脅,我們的城市、特別是日益增多的高樓大廈,準備好了嗎?我們能如何保護自己與家園?

這場強震不僅讓我們再次意識到大自然的力量,也促使我們思考:面對這樣的地震威脅,我們的城市、特別是日益增多的高樓大廈,準備好了嗎?我們能如何保護自己與家園?

這篇文章將帶你深入了解這次堪察加半島強震的國際影響,各國如何緊急應變,以及台灣研發的先進高樓強震預警系統,如何在地震來臨前爭取黃金數秒,為我們的都會生活構築一道更堅實的防災防線。

堪察加巨震的全球連鎖效應:太平洋海嘯警報全解析

想像一下,一場發生在遙遠國度的地震,卻可能對你居住的沿海城市造成威脅。這正是2025年7月30日俄羅斯堪察加半島外海強震所帶來的現實。這場芮氏規模8.8的地震發生後,俄羅斯科學院P.P.希爾肖夫海洋研究所的專家伊戈爾·梅德韋傑夫指出,堪察加與千島群島多地目視到的海嘯高度高達5至6公尺,雖然自動監測站測得約1公尺,但已足以引發廣泛的恐慌與緊急應變。

這並非孤立事件,自7月20日當地發生規模7.3地震以來,該區域已累積超過400起餘震,顯示地殼活動的劇烈。這次8.8主震後,又連續發生62次餘震,讓周邊國家不敢掉以輕心。環太平洋多國,包括日本、中國、美國、菲律賓、阿留申群島及夏威夷等地,紛紛收到了海嘯警報,迅速啟動緊急應變措施。

這場強震的發生,再次凸顯環太平洋火山地震帶的活躍性。地質學家指出,此區域板塊運動頻繁,長期以來都是地震與海嘯的高風險區。以下是本次地震引發海嘯的一些關鍵數據:

| 區域/國家 | 海嘯波幅/警報等級 | 主要應變措施 |

|---|---|---|

| 俄羅斯堪察加/千島群島 | 目視最高5-6公尺,自動監測約1公尺 | 廣泛恐慌,緊急應變 |

| 日本(宮城縣石卷港) | 最高50公分海嘯,發布海嘯警報/注意報 | JR列車停駛,仙台機場關閉,福島核電廠暫停排放 |

| 中國沿岸(上海、舟山南) | 預計30-100公分波幅,發布海嘯黃色警報 | 提醒公民遠離海邊、港口和河口區域 |

| 美國、菲律賓、夏威夷等 | 觀測到海嘯活動,菲律賓提醒居民遠離海灘 | 啟動緊急應變措施,提高警戒 |

那麼,這些海嘯警報對各國的實際生活造成了什麼影響呢?讓我們看看幾個主要國家如何應變:

- 日本: 日本氣象廳對北海道至和歌山縣的太平洋沿岸發布了海嘯警報,其他地區則發布海嘯注意報。其中,宮城縣石卷港測得最高50公分海嘯。為了安全,JR北海道、JR東海道線等多條列車停駛或改道,仙台機場關閉跑道,多班國內線班機取消。更重要的是,福島第一核電廠因應警報,指示作業人員撤離至高地,並暫停了處理水海洋排放作業,這顯示了核電廠對此類災害的極高警戒。

- 中國: 中國自然資源部海嘯預警中心發布了「海嘯黃色警報」,預測海嘯將對上海、舟山南等沿岸造成災害性影響,最大波幅預計約30至100公分。中國駐福岡總領事館也提醒在日本的中國公民密切關注警報,遠離海邊、港口和河口區域,提醒民眾提高警覺。

- 其他國際地區: 美國、菲律賓等地的相關測站也觀測到海嘯活動,菲律賓更提醒太平洋沿岸居民遠離海灘。東京大學地震學家坂井慎一將此次地震與1952年堪察加半島地震進行比較,強調其潛在的破壞力,呼籲國際社會重視長期防災策略。

台灣高樓防災新利器:先進強震預警系統如何守護你的家?

面對像堪察加強震這樣可能引發遠距離海嘯的巨大災害,近距離的地震威脅對城市居民來說更是直接。特別是台灣,地處地震帶,高樓大廈林立,如何確保這些建築在地震中的安全,成了我們最關心的議題。 你是否曾擔心在高樓裡遇到地震,搖晃劇烈卻來不及反應?

你是否曾擔心在高樓裡遇到地震,搖晃劇烈卻來不及反應?

好消息是,台灣的國家實驗研究院國震中心已開發出「先進高樓強震預警系統」,這項科技正是為了解決高樓共振效應帶來的搖晃問題。當地震震波來臨時,這個系統能在短短數秒內發出預警,為你爭取寶貴的應變時間。想像一下,當你感受到搖晃前幾秒,系統就已經告訴你地震來了,這幾秒足以讓你迅速掩護,避免被掉落物砸傷。

這個系統不只在震前預警,震後它還能立即評估建築的結構損害狀況。就像交通號誌一樣,它會以紅黃綠燈警示:

| 燈號 | 警示意義 | 建議應變 |

|---|---|---|

| 綠燈 | 建築結構狀況良好 | 安全無虞,可正常活動 |

| 黃燈 | 有輕微損壞 | 建議檢查或進行預防性措施 |

| 紅燈 | 嚴重損壞 | 強烈建議人員迅速撤離,確保生命安全 |

這個「先進高樓強震預警系統」的工作原理是利用安裝在建築物內的感測器,偵測地震P波(初波)抵達後產生的細微震動。 由於P波傳播速度較快,而破壞力較大的S波(主波)會隨後才到,因此系統可以利用這段時間差發出預警。預警時間的長短與震央距離息息相關,距離震央越遠,你可以爭取到的預警時間就越長。

由於P波傳播速度較快,而破壞力較大的S波(主波)會隨後才到,因此系統可以利用這段時間差發出預警。預警時間的長短與震央距離息息相關,距離震央越遠,你可以爭取到的預警時間就越長。

這不僅對住戶有幫助,對於產業來說更是意義重大。許多高科技產業的精密設備對震動非常敏感,收到預警訊息後,他們可以緊急啟動自動化作為,例如關閉生產線、保護機器,大大減少潛在的損失。目前,這套系統的裝設成本預估為每戶約新台幣2萬元(以20層樓、每層6戶計算),這筆費用對於提升居住安全與防災韌性來說,可說是一項值得的投資。

除了上述直接的防災效益,這套先進高樓強震預警系統還有以下幾個重要的優勢:

- 提升建築物資產價值:裝設預警系統的建築,其安全等級與防災機能獲得顯著提升,有助於提高房產的市場價值。

- 增強企業營運持續性:對於商業大樓或高科技園區,系統能有效減少地震對精密設備的損害,確保關鍵業務在災害後能迅速恢復。

- 提供社區心理韌性:居民知道所在建築具備先進防災設施,能有效降低地震帶來的焦慮感,提升居住品質與安心感。

- 促進智慧城市發展:將預警系統與其他物聯網(IoT)技術結合,可進一步打造更全面的智慧防災城市管理平台。

這項技術的普及,不僅是單一建築物的安全升級,更是城市整體防災策略中的重要一環。

目前,國震中心也在積極推廣這套系統的應用,並考量未來可以結合不同類型的感測器,以提升預警的精準度與覆蓋範圍。以下是幾種可能的感測器類型及其優勢:

| 感測器類型 | 主要特點 | 應用情境 |

|---|---|---|

| 高精度加速度計 | 能精確捕捉P波與S波的細微變化,反應快速 | 高樓結構體、精密儀器旁 |

| 光纖感測器 | 抗電磁干擾,可長距離佈設,分佈式監測 | 大型複合式建築、地下管線 |

| GNSS(全球導航衛星系統) | 提供建築物的位移與傾斜資訊,監測整體變形 | 超高層建築、橋樑、大型基礎設施 |

從歷史借鏡:大型地震的風險評估與長期防災策略

回顧歷史,我們總能從中學習。東京大學地震學家坂井慎一將這次堪察加半島強震與1952年的堪察加半島地震進行比較,這提醒我們,某些區域擁有較高的地震活動潛力,且歷史事件的重演並非不可能。那麼,對於這種大型地震,我們應該如何進行風險評估並制定長期防災策略呢?

歷史上,許多大型地震都對人類社會造成了深遠影響,這些事件不僅帶來破壞,也促使我們不斷改進防災策略。以下是一些值得我們借鏡的大型地震案例:

| 地震事件 | 發生年份 | 影響與教訓 |

|---|---|---|

| 1952年堪察加半島地震 | 1952 | 芮氏規模9.0,引發太平洋廣泛海嘯,導致基礎設施嚴重損壞,促使全球海嘯預警系統的發展。 |

| 2004年南亞大海嘯(蘇門答臘地震) | 2004 | 芮氏規模9.1-9.3,引發印度洋毀滅性海嘯,造成數十萬人死亡,凸顯區域性海嘯預警系統的急迫性。 |

| 2011年東日本大地震 | 2011 | 芮氏規模9.0,引發巨大海嘯及福島核災,對核電廠安全標準、防災教育與緊急應變能力提出嚴峻考驗。 |

這些歷史事件一再提醒我們,持續的監測、建築耐震能力的提升以及完善的應變計畫,是降低地震災害損失的關鍵。

首先,地震監測與預警系統的持續投入是不可或缺的。就像國家實驗研究院國震中心的高樓預警系統,這類科技讓我們能夠在災害來臨前多一分準備,少一分恐慌。以下是幾點重要的防災策略:

- 強化建築耐震能力: 尤其是高密度都會區的高樓,應定期進行結構安全檢查與補強,確保符合最新耐震規範。

- 提升公眾防災意識: 透過教育與演練,讓民眾了解地震發生時的正確應變方式,例如「趴下、掩護、穩住」的黃金三步驟,以及海嘯避難的路徑。

- 完善跨國災害應變機制: 海嘯是跨國界的災害,需要國際間的密切合作與資訊共享,才能在第一時間發布準確警報,共同減輕災害性影響。

- 關鍵基礎設施的韌性建設: 電力、通訊、交通等基礎設施在災害中扮演重要角色,應加強其抗震能力,並建立備援系統,確保災害發生時能迅速恢復運作,維持社會穩定。

- 產業鏈的風險評估與韌性規劃: 企業應評估自身產業鏈在地震或海嘯等災害下的脆弱性,制定應變計畫,例如分散生產基地或建立多元供應商,以降低單點失效的風險。

除了國家層級的策略,社區與個人層面也能積極參與防災。以下是我們可以採取的具體行動:

- 家庭防災計畫:制定家庭緊急聯絡網、約定集合地點,並定期檢查防災背包內容。

- 參與社區防災演練:熟悉避難路線與避難所位置,了解社區的防災資源。

- 固定家中大型家具:避免地震時傾倒造成人員受傷或阻礙逃生路線。

- 儲備緊急物資:準備至少三天的飲用水、食物、藥品、手電筒及收音機等。

- 學習急救知識:掌握基本的急救技能,以便在災害發生時能自救互救。

這些策略的推動,不僅能減少地震帶來的直接損害,更能提升整個社會的韌性,讓我們在面對下一次未知挑戰時,能有更充足的準備與更強大的恢復力。

總結:科技與合作,共築韌性未來

從俄羅斯堪察加半島的芮氏規模8.8強震,到其引發的環太平洋海嘯警報,這一切都再次提醒我們,自然災害的威脅無遠弗屆。無論是日本交通中斷、福島核電廠的緊急應變,還是中國沿海城市所面臨的災害性影響,都凸顯出全球社會在防災上的共同挑戰。

值得慶幸的是,科技正在為我們開闢新的解決之道。台灣國家實驗研究院國震中心的「先進高樓強震預警系統」就是一個很好的例子,它讓我們在地震來臨前多了一份準備,為高樓建築的安全提供了實質的保障。然而,單靠科技是不足夠的,我們更需要國際社會的緊密合作,以及每個人對防災意識的提升。

未來,我們應持續投入資源於地震監測與預警系統的研發與部署,強化跨國合作,並不斷提升公眾的防災知識與應變能力。只有這樣,我們才能共同建構一個更具韌性的社會與經濟環境,確保你我的家園在面對未來的挑戰時,依然能夠堅實屹立。

【免責聲明】本文僅為教育與知識性說明,內容不構成任何投資建議。讀者在進行任何投資決策前,應尋求專業意見並自行評估風險。

常見問題(FAQ)

Q:什麼是「先進高樓強震預警系統」?

A:「先進高樓強震預警系統」是由台灣國家實驗研究院國震中心開發的一套科技系統。它利用安裝在建築物內的感測器,在地震P波(初波)抵達後,迅速發出預警,為高樓內的人員爭取數秒的應變時間,並在震後評估建築結構損害狀況,以紅黃綠燈警示其安全等級。

Q:裝設「先進高樓強震預警系統」的成本大約是多少?

A:目前,這套系統的裝設成本預估為每戶約新台幣2萬元,此費用是根據一棟20層樓、每層6戶的高樓建築來計算的。這項投資旨在提升居住安全與防災韌性。

Q:除了科技預警系統,個人在面對地震和海嘯時可以採取哪些長期防災策略?

A:個人應制定家庭防災計畫,包括建立緊急聯絡網、約定集合地點,並定期檢查防災背包。此外,參與社區防災演練、固定家中大型家具、儲備至少三天的緊急物資,以及學習基礎急救知識,都是提升個人防災能力的重要策略。