在股票投資領域,本益比往往被視為核心工具,用來評估股價是否值得入手。它不僅揭示了公司價值與獲利之間的關係,還透露出投資大眾對未來發展的信心。不過,新手投資者經常猶豫:本益比到底該落在什麼水準才叫合適?事實上,這沒有固定答案,而是會因行業屬性、企業擴張力道、經濟週期以及整體環境而浮動。本文將一步步拆解本益比的內在邏輯、如何辨識其適當範圍,並延伸討論本益成長比,讓讀者打造出完整的評估體系,從而更精準地選擇進場點。

本益比是什麼?投資人必懂的股票估價指標

本益比簡單來說,就是比較公司股價和每股盈餘的比率。它顯示投資者為了換取公司每塊錢的盈利,願意出多少錢的股價。換個角度想,這就像計算在盈利維持不變的前提下,得花多少年才能從公司賺錢中收回成本。

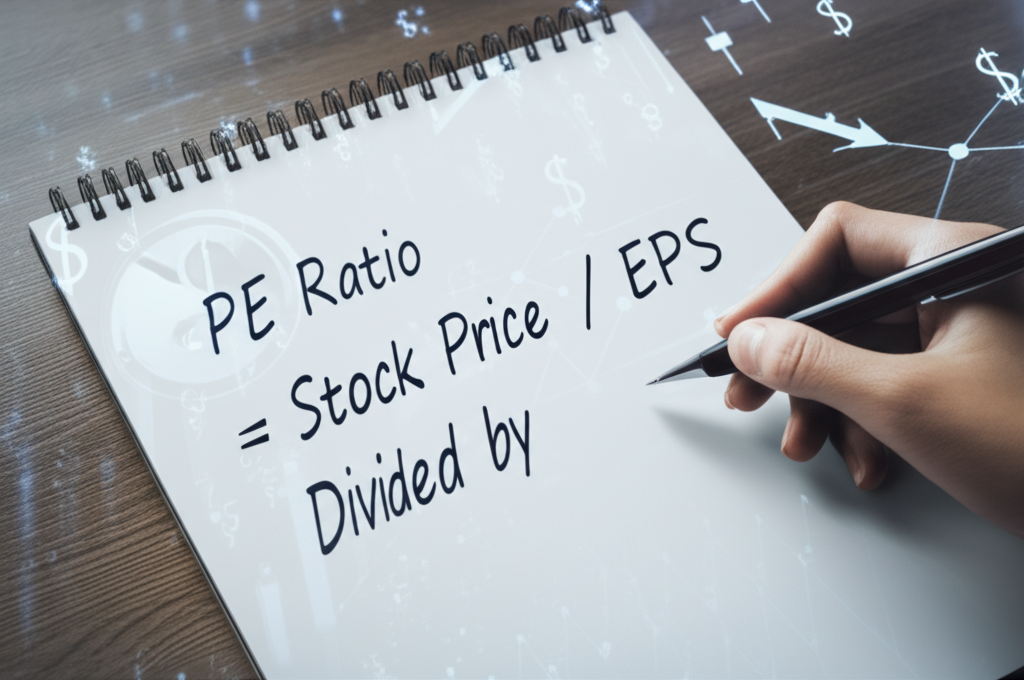

計算方式很直觀:本益比等於股價除以每股盈餘。以一檔股票為例,假設股價100元,每股盈餘5元,那本益比就是20倍。這意味著市場對每塊錢盈利開出20倍的價碼,或者說,回本期約需20年。

但本益比不只關乎時間長短,它更像一面鏡子,反射出市場對公司前景的樂觀程度。如果大家看好未來盈利會大幅躍升,本益比就會拉高;要是預期保守,它自然就壓低。透過這個指標,投資者能初步摸清股價的真實定位。

動態本益比與靜態本益比有何不同?

實際操作時,本益比分為靜態和動態兩種,各有側重和侷限。

靜態本益比基於公司已公布的歷史數據,通常取過去四季或上年度的每股盈餘。它的好處是資訊可靠、好查詢,透明度高。但缺點在於只看後視鏡,忽略未來變數,對盈利劇變的企業來說,參考性打折。

動態本益比則用預測值,通常是分析師對來年每股盈餘的估計。這類指標更注重展望,能捕捉市場對成長的期待,尤其適合快速擴張的公司。不過,預測總有誤差,若實際表現落差大,就會偏差;加上不同專家意見分歧,需多加留意。

對投資人來說,動態本益比往往更實用,因為股價本就反映未來想像。但在使用時,得交叉驗證預測前提,並搭配公司運作實況與行業趨勢。許多平台如Goodinfo!台灣股市資訊網,就能提供這些預估數據;券商報告則給出更細部的洞見。

本益比多少才合理?影響因素與判斷區間大解析

要說本益比合不合理,絕對不是盯著單一數字。合適範圍是活的,受各種元素牽動。只有搞懂這些影響,才能自建一套評估邏輯。

產業特性如何影響合理本益比?

各行各業因營運模式、擴張空間和盈利韌性不同,合適的本益比範圍也天差地別。

科技和高成長領域,如半導體、軟體或AI相關企業,常有爆發潛力,市場樂於給高估值,以押注未來躍進。本益比常見25到50倍,甚至更高。

金融業如銀行或保險,盈利穩健卻成長緩和,受利率政策左右,估值偏保守,通常8到15倍。

傳統製造或公用事業,例如鋼鐵、電力,盈利可靠但擴張慢、競爭多,本益比多在10到20倍。

消費必需品如食品日用品,受經濟波動小、盈利平穩,本益比約15到25倍。

以下表格整理產業典型範圍,供參考:

| 產業類型 | 典型特點 | 合理本益比區間 (參考值) |

| :————- | :——————- | :———————- |

| 科技/高成長 | 高成長潛力、創新驅動 | 25 – 50 倍以上 |

| 金融 | 獲利穩定、受政策影響 | 8 – 15 倍 |

| 傳產/公用事業 | 成長緩慢、獲利穩定 | 10 – 20 倍 |

| 消費必需品 | 景氣影響小、獲利穩定 | 15 – 25 倍 |

評估時,最好把公司本益比和同業平均或對手比對,才知相對位置。在Goodinfo! 台灣股市資訊網上,就能輕鬆找到產業均值。

公司成長性與獲利穩定度是關鍵

產業之外,公司本身的擴張力和盈利可靠性,才是本益比核心驅動。

高成長企業若能超車同業,市場會賞以高本益比,因為預期盈利將加速放大,投資者甘願多付錢。

盈利穩定的公司,也常獲較高估值,風險低、可預測性強。

為更準確捕捉成長,我們可借用本益成長比。

本益成長比由投資傳奇彼得·林奇推廣,融合本益比與盈利成長率,彌補單本益比忽略成長的缺點。

公式是本益比除以盈利成長率(用來年預測值,百分比轉數字,如20%用20)。

PEG小於1,常示意低估,因為本益比沒跟上成長腳步;等於1,估值平衡;大於1,恐高估或預期過熱。

譬如,一家本益比20倍、成長率20%,PEG就是1;另一家30倍但成長50%,PEG0.6,更吸引人。

這指標讓成長企業間比較更公平,是追成長股的利器。更多細節可看Investopedia 的 PEG Ratio 解釋。

景氣循環與總體經濟的影響

大環境對本益比範圍影響深遠。

經濟熱絡時,企業盈利齊揚,市場信心滿滿,本益比中位數易上移。

衰退期則相反,盈利承壓、情緒低迷,本益比普遍下滑,即使好公司也遭波及。

利率和通膨更關鍵:高利率抬高借貸成本、壓低未來盈利現值,迫使本益比收斂;公債殖利率升,投資者要更高回報,也拉低估值。

高通膨則蝕本、可能引升息,間接衝擊本益比。

所以,判斷時得融入景氣階段、利率、通膨等,靈活調標準。比如升息期,舊有合理區間或需下修。

本益比高低怎麼看?投資決策的應用與陷阱

掌握本益比原理和變數後,接下來學會讀高低,並套用進決策,同時避開坑洞。

高本益比的意義:成長潛力還是估值過高?

本益比高,可能兩面:一是市場押注強勁成長,投資者為潛力買單,這是成長股的標誌,如創新科技企業。若PEG仍低於1,高本益比或合理。

二是情緒過熱或無實力撐腰,股價泡沫隱現,尤其題材炒作期,基本面未變卻估值失控。

分辨成長還是炒作?查盈利成長軌跡、行業優勢、團隊與財務;PEG超1.5以上,風險加劇。

低本益比的意義:價值低估還是獲利衰退?

低本益比同樣雙義:一是價值股,被市場錯殺,如短期壞消息或低關注,基本面卻紮實,未來可望反彈。

二是地雷,盈利下滑或行業沒落,預期惡化。

辨別價值或陷阱?看盈利曲線、行業活力、資產現金流;短期壞事或成機會,結構問題則避開。

快速參考表:

| 本益比水準 | 可能意義 | 投資策略考量 |

| :——— | :————————– | :——————————————————————————— |

| **高本益比** | **成長潛力**:市場高度看好未來獲利。

**估值過高**:市場情緒過熱,股價泡沫化。 | 需深入分析成長性、競爭優勢、PEG Ratio。謹慎評估是否已反映所有利多,避免追高。 |

| **低本益比** | **價值低估**:公司基本面良好,被市場錯殺。

**獲利衰退**:公司基本面惡化,獲利能力下降。 | 需深入分析獲利趨勢、產業前景、財務狀況。判斷是短期利空還是長期結構性問題。 |

實戰應用:本益比在價值投資與成長投資中的角色

本益比在策略中各有定位。

價值投資追低本益比,相信市場偶爾誤判內在價值,找基本面強、被忽略或暫時受壓的公司,低點買進等回溫。

成長投資則容忍高本益比,聚焦未來爆發,盈利成長若足,本益比高也值;PEG在此關鍵,驗證高價是否對得起潛力。

兩派皆需本益比,但視目標調整解讀。

本益比查詢教學與實例分析

理論懂了,實作查詢和剖析更要會。

查詢本益比不難,透過券商App、財經站或平台即得。

1. 券商軟體:多數內建個股本益比顯示。

2. 財經網站:Yahoo股市有即時數據;Goodinfo!台灣股市資訊網詳盡歷史、產業均值;TWSE個股頁也列基本資料。

實例來看台灣代表股。

台積電(2330):晶圓代工王者,高科技高成長。本益比常15-25倍,景氣好可破30,憑技術領先、穩定盈利與先進投資。合理區高於傳統業,追每月營收、法說、產業支出,歷史低點加成長穩,即機會。

鴻海(2317):電子代工巨擘,傳統轉電動車AI。本益比8-15倍,毛利低、競爭烈。考量規模、客戶穩與轉型,若新業務認可,區間可拉高;否則維持低。補PBR、殖利率評估。

金融股如國泰金(2882)、富邦金(2881):盈利穩,受利率經濟擺盪。本益比8-12倍,低因政策變數大、資產重,PBR更合用。升息利差擴,估值上;降息壓。殖利率關鍵。

除了本益比,還有哪些估價指標?

本益比有盲區,如虧損時無用、盈利晃動或資產重業。宜配其他指標綜合。

1. 股價淨值比:股價除每股淨值。測股價對資產倍數,適合金融製造或不穩盈利公司。虧損時PBR仍管用,低值示低估。

2. 股息殖利率:年股利除股價。算現金回報,穩健股如電信金融公用,高殖吸引現金流追求者。

3. 股價營收比:股價除每股營收。對未盈利但營收衝的新創有用,燒錢擴張期本益比失效。

多指標互補,從多面看價值,避免單點失誤。

總結:如何建立你的「合理本益比」判斷框架

本益比合理與否,像藝術般需多維思考,無萬用數字。

建框架,記住:

1. 懂本質:不止回本,更是未來預期。

2. 分靜動態:動態前瞻,但驗預測。

3. 看產業:同業比有意義。

4. 加成長:PEG評高成長估值。

5. 融宏觀:景氣利率通膨動態調。

6. 多指標:PBR殖利率等交叉。

7. 持續變:基本面環境移,標準跟上。

投資是長跑,多研究實踐,漸握脈絡,配風險偏好決策。風險永存,獨立思辨是王道。

本益比是越高越好還是越低越好?

本益比的高低沒有絕對優劣,得視原因而定。高本益比或許反映市場對公司未來爆發的信心,但也可能藏著估值泡沫的隱憂。低本益比有時是市場誤判的價值機會,卻也可能是盈利下滑或行業衰退的警訊。關鍵在於剖析公司基本面、成長軌跡與產業環境,才能得出結論。

本益比多少時,股票可以考慮進場?

沒有萬能數字作為買點門檻。建議比對目標股的本益比與歷史均值、同業水準、大盤平均。若低於這些基準,且基本面穩健、盈利有支撐或成長清晰,即是潛在進場訊號。成長股則額外看本益成長比,確保高價有理。

台積電目前的本益比多少才算合理?

台積電身為半導體領軍,高本益比是常態,受產業循環、全球經濟與製程優勢左右。歷史上多在15-25倍徘徊,樂觀期可更高。投資者應盯財報、法說與行業預測,動態調整判斷。

鴻海股票的合理本益比區間為何?

鴻海這類代工大廠,本益比偏低,常8-15倍,源於毛利壓縮與競爭。但若電動車或AI轉型見效,市場認可成長,區間可擴張。評估時,別只看本益比,PBR與殖利率同樣重要。

如何查詢一家公司的即時本益比數據?

查詢管道多樣:

- 券商交易軟體或看盤工具。

- 財經平台如Yahoo股市、Goodinfo!台灣股市資訊網。

- TWSE官網個股頁。

這些多給靜態值,動態本益比或需研報或自估EPS。

除了本益比,還有哪些指標可以輔助判斷股票是否合理?

多指標輔助更準:

- 股價淨值比 (PBR):比股價與淨資產,適合資產重或盈利晃公司。

- 股息殖利率 (Dividend Yield):現金回報率,穩股愛好者首選。

- 本益成長比 (PEG Ratio):融成長率,優化成長股評估。

- 股價營收比 (PSR):對營收衝但未盈利率。

交叉用,避免單一偏差。

金融股的本益比通常會比科技股低嗎?為什麼?

對,金融股本益比常低於科技。主要因:

- 穩定卻成長慢:盈利可靠,但爆發力弱。

- 政策景氣敏感:利率法規經濟變數多。

- 資產密集:規模大,PBR更合估值。

這些讓市場給金融較保守定價。

本益成長比 (PEG Ratio) 是什麼?它如何改善本益比的盲點?

PEG是本益比除盈利成長率(預測值)。它補本益比缺點,將成長納入,讓高本益比若成長更快,看似貴實則值。高成長公司PEG低,即相對吸引,促成跨速比較。

為什麼有些公司的本益比會出現負值?這代表什麼?

負本益比因EPS負,即虧損。此時指標失效,無回本意;是警示,營運或轉型出問題。轉用PBR等其他法。

本益比在景氣循環不同階段,其合理性會有所變化嗎?

會,擴張期情緒高、盈利升,本益比中位上揚;衰退期悲觀、風險避,本益比壓低。利率通膨等宏觀也影響資金與預期,調整區間。