導言:債券市場風雲變幻,為何債券價格會下跌?

近幾年,全球債券市場出現了罕見的劇烈震盪,尤其在2022到2023年期間,不少投資人目睹了以往被當作避險天堂或穩定選擇的債券,價格竟然大幅下滑,甚至讓一些債券基金錄得虧損。這讓許多人摸不著頭緒:債券難道不是保本的嗎?怎麼也會跌價?

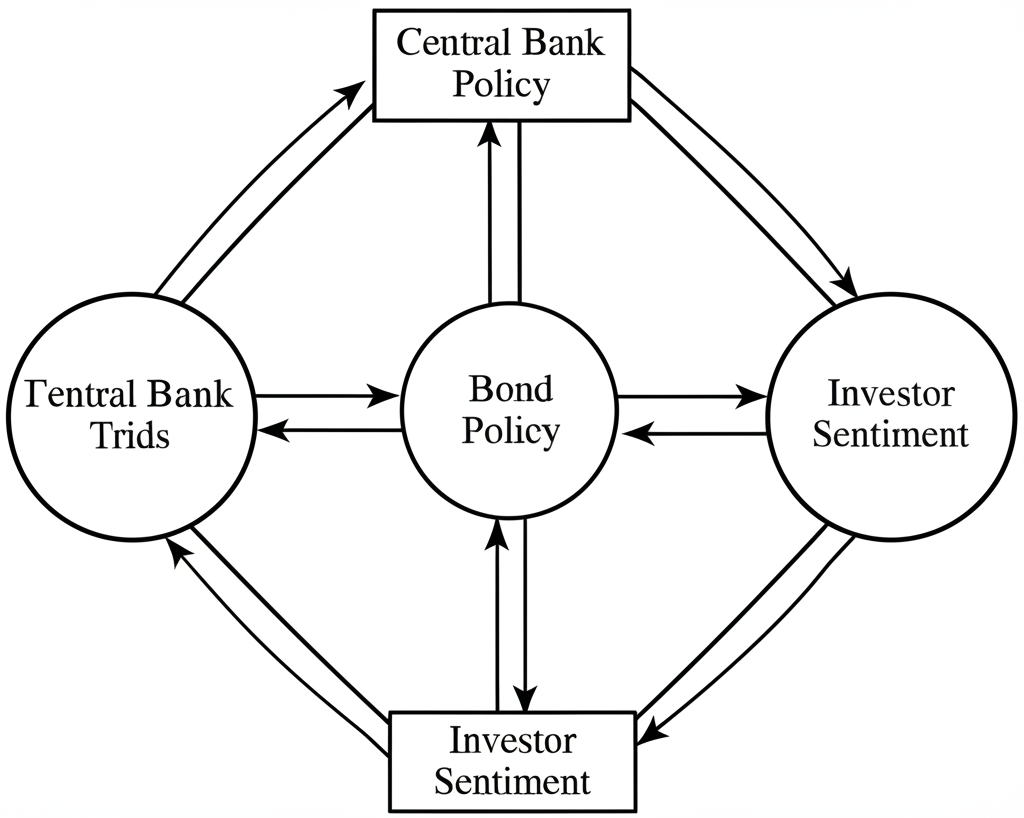

事實上,債券價格的起伏遠比表面看來複雜得多。它不僅受大環境經濟影響,還牽涉到央行政策走向、市場心理變化,以及發債單位的信用可靠性。對那些想在金融世界中游刃有餘的投資人來說,搞清楚債券價格下滑的根源,絕對是做出聰明選擇的關鍵。本文會從各種視角,仔細拆解這些主導因素,並分享一些實戰技巧,幫助你更準確地把握債券市場的動向。

核心原因一:升息環境與利率風險——債券價格與利率的反向關係

債券價格和市場利率的關係就像天平兩端,總是互相拉扯,這也成為債券價格下滑最常見、最直觀的推手。當央行為了壓制物價上漲而調高基準利率,或者市場普遍預期利率會走高時,手上的舊債券往往就開始面臨賣壓,價格跟著下滑。

簡單來說,市場利率上揚後,新債券就會開出更高的利息率或到期收益率,這讓投資人更愛去買那些回報更好的新貨。反觀在低利率時代發行的舊債券,利息率偏低,吸引力自然大減。要想在市場上賣得出去,這些舊債就得降價出售,藉此拉高實際收益率,好和新債一較高下。

從另一個角度看,債券價值本質上是未來所有現金流入的折現總值,包括定期利息和到期本金。利率上升時,用來折算這些未來現金的折現率也跟著抬高,結果就是未來現金的當前價值縮水,債券價格自然走低。

要評估債券對利率波動的敏感性,就得談談存續期間這個指標。它量化了價格對利率變化的反應強度。存續期間越長,債券就越容易受利率影響,波動幅度也越大。比方說,10年或30年期的長期公債,存續期間通常較長,所以在升息期,它們的跌幅往往比短期債券來得猛烈。

舉個例子,假如你握有一張面值1000美元、利息率2%的5年期債券。如果市場利率從2%竄升到3%,新債就會提供2.5%或3%的利息率。你的這張2%舊債要在二手市場脫手,價格就得低於1000美元,才能讓買家拿到和市場水準匹配的收益率。

理解「債券價格利率反比」的經濟邏輯

這種債券價格與利率的拉鋸關係,背後藏著深刻的經濟道理,主要圍繞機會成本和資金時間價值。

利率上漲時,投資人手上的錢有更多高回報去處,比如銀行定存、貨幣市場工具或新債券。這就讓低收益舊債的持有成本變得更高。為了抵銷這種額外成本,舊債價格得跌,讓收益率跟上市場步伐,重新拉回買盤。

再深一點,資金時間價值告訴我們,未來拿到的錢,因為通膨或投資機會,總比現在拿到少點。在計算債券價值時,我們把所有未來利息和本金,用市場利率折回現在。利率越高,資金時間價值就越貴,未來現金的現在價值就越低。

比方說,如果市場預期央行會連續升息,投資人就會觀望,不急著以低收益率綁定長期債券。這種心態會壓低舊債需求,價格下滑,直到收益率反映出對未來利率的預期。於是,債券價格的變化不只反映當下利率,還體現市場對未來的猜測。

舉個實際補充,在2022年美國聯準會快速升息的過程中,這種預期效應就特別明顯,許多投資人提前調整持倉,避免更大損失。

核心原因二:通膨壓力與實質殖利率侵蝕

通膨上升是另一大推力,尤其當它超出預期或持續高企時。債券的利息和本金是固定不變的數字,但如果物價飛漲,這些錢的實際購買力就會縮水。

投資人買債券,本意是為了未來收益能維持或成長資產價值。通膨來襲,債券的實質收益率(名目收益率扣掉通膨率)就會被吃掉。例如,一張名目收益率3%的債券,若通膨達5%,實際上就是在虧2%。為了補回購買力損失,投資人會索求更高的名目收益率,確保有正實質回報。

所以,當市場預期通膨走高,債券買氣就會冷卻,投資人要求更高收益率來對沖風險。這股需求疲軟和高收益率要求,直接壓低舊債價格。另外,通膨預期常逼央行緊縮政策,如升息,這又放大利率風險,形成連鎖效應。

例如,在高通膨期,投資人可能轉向通膨連結債券來避險,這類債券的本金會隨物價調整,提供更好保護。

核心原因三:央行貨幣政策與量化緊縮

央行如美國聯準會或歐洲央行的政策,是債券市場最強勁的風向球。當它們為了控通膨或穩經濟而轉向緊縮,債券價格往往承受巨大壓力。

常見工具有:

- 升息: 如前所述,基準利率上調會推升市場利率,壓低舊債價格。

- 量化緊縮: 在經濟低迷時,央行可能大舉買債注入資金,壓低長期利率。但當經濟回溫或通膨失控,它們會停買債券,甚至讓到期債不續投,縮減資產規模。這樣抽走市場資金,債券買盤就少,價格自然下滑。例如,美國聯準會2022年啟動量化緊縮,每月縮表,這對美債市場造成重擊,並波及全球。根據美國聯準會2022年5月發布的聲明,他們詳述了縮表計劃,直接擾亂債市供需。

由於美國聯準會等主要央行在全球金融圈的領頭地位,它們的政策變動不只衝擊本土,還透過資金移動、匯率波動和投資信心,影響其他國家的債券市場。

值得一提的是,這些政策轉變往往伴隨市場預期調整,讓債券價格在公告前就開始反應。

核心原因四:經濟前景與市場避險情緒轉變

經濟走勢變化和市場避險心態的轉移,也會對債券價格帶來明顯衝擊。

- 經濟成長強勁: 當前景看好、企業獲利預期佳時,資金可能從穩健的債券流向股票、房市等高風險高回報領域。這種風險胃納增加,會減弱債券需求,價格跟著下挫。

- 經濟衰退或信用風險上升: 反之,經濟下滑風險高時,市場會擔心企業債違約。雖然優質公債在衰退期常成避風港,價格上揚,但高風險企業債,尤其是低評級的,違約隱憂會讓投資人拋售,價格暴跌。

避險情緒的轉變是個持續過程。在不確定期,錢會湧向高品質公債,但當風險消散或新麻煩冒出,資金流向就可能翻轉,影響各類債券。

信用風險與流動性風險:次要但不可忽視的下跌因素

除了大環境因素,信用和流動性風險也是債券價格下滑的隱形殺手。

- 信用風險: 發債單位如政府或企業的信用評級,直接決定債券吸引力。若因財務惡化或債務過重,被標準普爾、穆迪或惠譽等機構降評,市場視違約機率升高。投資人會要更高風險補償,債券價格就跌。在最糟情況,違約發生,價格可能清零。

- 流動性風險: 這是指快速以合理價賣出債券的難度。若交易量少,或市場突然賣壓大買壓小,投資人可能得大砍價格才能出手。流動性差會放大波動,在市場低迷時加速價格崩跌。

這些風險雖非主流,但結合宏觀壓力時,能讓債券市場更不穩定。

美國公債狂跌案例分析:近年市場動態與全球影響

想看債券下滑的綜合衝擊,近年美國公債的表現是最生動的例子。2022到2023年,美債市場經歷數十年最狠的跌勢,媒體直呼「狂瀉」。

當時背景是全球通膨暴衝,美國消費者物價指數一度創40年新高。聯準會為壓通膨,採激進升息,一年多內把聯邦基金利率從近零拉到5%以上,還推量化緊縮。根據聖路易斯聯邦準備銀行2023年10月的分析,這是控通膨的關鍵步驟,但也重創債市。

在這環境下,美債收益率狂飆,價格重挫。10年期美債收益率從2022年初1.5%左右,衝破5%。這讓長期債持有者帳面大虧。作為全球無風險基準,美債變動迅速外溢到公司債、新興市場債和其他公債。固定收益資產的重新估值,引發全球調整。

這案例凸顯利率、通膨和央行政策如何合力重塑債市,也提醒投資人,再安全的資產,在特定環境下也會劇震。

債券ETF與債券基金為何也跟著下跌?

不少投資人靠債券ETF或基金來布局,覺得能分散風險。但當債市整體下行,這些工具的淨值也逃不掉,同樣跟著滑落。

這些ETF和基金持有各種期限和類型的債券組合,經理人依策略買賣底層資產。利率升、通膨壓或經濟不明時,持有的債券市值就會縮水。

基金淨值是資產市值減負債後除以份額,所以債價跌,總資產就少,淨值自然降。投資人買的ETF或基金市價,也會追隨淨值走低。

這點提醒大家,債券ETF或基金雖減低單債信用風險,但擋不住系統性衝擊,如利率或通膨。特別是持長期債多的基金,存續期間長,對利率敏感,在升息期跌得更兇。

例如,一些追蹤長期美債的ETF,在2022年升息潮中,淨值腰斬,教訓不少人要留意基金細節。

面對債券下跌,投資人該如何應對?

債券下滑雖帶來帳面壓力,但對有遠見的投資人來說,也可能是轉機。重點是讀懂市場脈動,用對策略管好風險。

| 應對策略 | 說明 | 適用情境/目標 |

|---|---|---|

| 資產配置再平衡 | 定期檢查並調整投資組合中股票、債券、現金等的比重,匹配風險偏好和目標。債券跌後佔比降,可考慮加碼恢復平衡。 | 所有投資者,尤其有固定配置目標者。 |

| 考慮短存續期間債券 | 短期債對利率變動不那麼敏感。在升息期,把錢放短債或貨幣基金,能有效避開利率衝擊。 | 對利率敏感、想穩定的投資者。 |

| 分散投資 | 別把錢全押單一類型、發行人或國家。可混搭不同評級、期限、地區的債券,甚至加通膨連結債券對抗物價漲。 | 所有投資者,減低非系統風險。 |

| 定期檢視宏觀經濟數據與央行政策 | 追蹤通膨數字、經濟報告和央行利率、政策公告。這樣能預測趨勢,及時調策略。 | 積極和穩健型投資者。 |

| 長期持有策略 | 對退休或其他長遠目標的投資人,短期波動不礙事。只要發行信用好,持有到期就能拿回本金和利息。 | 保守、長期投資者。 |

| 品質優先原則 | 市場亂時,選高評級、低違約的公債或投資級公司債,避開信用和流動性坑。 | 所有投資者,特別需避險者。 |

投資人要依風險耐受、目標和時間長短,挑合適策略。市場震盪時,保持冷靜別亂追漲殺跌,才是王道。

結論:掌握債券下跌原因,做出明智投資決策

在高通膨和速升息的近年,債券市場的起伏已成投資人必修課。本文拆解顯示,價格下滑不是意外,而是利率上揚、通膨吃掉實質收益、央行緊縮如升息和量化緊縮,加上經濟前景和避險心態變化的合力。

弄懂這些根源,是建穩健組合的起點。它幫你預見債市走向,在波動中理性應對,而非慌亂跟風。也別忘,債券ETF或基金的淨值也會隨底層債價動盪。

歸根究底,管好風險和適應變化,才是長勝秘訣。在債市低迷期,用資產再平衡、短債配置、多樣化組合和追蹤經濟數據等招,守住資產並抓機會。懂債券下滑邏輯,就能自信地在金融亂流中決策。

為何升息會導致債券價格下跌?

當利率上升,新債券會提供更高的收益率,讓舊債的低收益率顯得沒吸引力。舊債為了競爭,就得降價來提升相對收益率。另外,利率上揚也抬高未來現金流的折現率,壓低債券的當前價值。

通膨對債券投資有什麼影響?

通膨會削弱債券固定收益的實際購買力,降低實質收益率。投資人為補償這損失,會要求更高的名目收益率,導致舊債價格下滑。高通膨還常推央行升息,加劇債價壓力。

美國公債下跌對台灣或香港的投資者有何關係?

美債作為全球基準,其收益率和價格變動會牽動資金流和資產估值。美債跌時,可能引全球資金回美或追高收益,影響台灣、香港的債券、股市,並經匯率、利率傳導衝擊。

債券ETF或債券基金下跌,我該如何應對?

債券ETF或基金下滑時,建議:

- 審視投資目標和風險耐受。

- 考慮再平衡配置,若債券比重低可適量加碼。

- 檢查基金債券類型,如短存續期間的較抗跌。

- 長期投資者若看好反彈,可持穩或分批買進。

除了利率和通膨,還有哪些因素會導致債券下跌?

其他因素包括:

- 央行貨幣政策: 量化緊縮減市場資金。

- 經濟前景: 經濟好時錢流股市;衰退時企業債信用險升。

- 信用風險: 發行單位評級降。

- 流動性風險: 市場買盤少,賣出難。

債券下跌時,是買入的好時機嗎?

債價跌往往意味收益率升,對長線投資人來說,這可能是鎖定高收益的好點。但要看未來利率、通膨預期和個人風險承受。買前務必評估大局。

長期債券和短期債券,哪一種對利率變動更敏感?

長期債券更敏感。 因其存續期間長,未來現金流受利率折現影響大。在升息期,長期債的跌幅通常比短期債嚴重。

如果債券價格持續下跌,我應該賣掉我的債券嗎?

賣不賣看你的目標、風險偏好和市場判斷。若是長持,且發行信用佳,到期可拿本息。但若前景差、資金有更好去處,可調整。別慌賣鎖虧,建議問專業顧問。

在債券下跌的環境中,投資者可以採取哪些策略來保護資產?

可試這些策略:

- 短存續期間債券: 減利率敏感。

- 多元化: 混不同類型、期限、區域,或加其他資產。

- 高品質優先: 選評級佳的發行方。

- 通膨連結債券: 防物價漲。

- 留現金: 應付波動或等好時機。

什麼是「債券殖利率倒掛」,它和債券下跌有關係嗎?

殖利率倒掛是短期債收益率高過長期債,常預示經濟衰退,因市場猜央行未來降息。倒掛是市場訊號,不直接壓債價,但反映悲觀預期,可能讓投資人調配置,間接動價格。